10 rue Orsel, 69600 Oullins

Tél. 04 72 39 74 93

19, 20 et 22 juin 2013

Grand-peur et misère du IIIème Reich

de Bertolt Brecht

Texte français : Maurice Regnault et André Steiger

© L'Arche, éditeur

Mise en scène de Guy Dechesne

avec

Danielle Autier

Carmen Ceballos

Marie Chassepoux

Virginie de Cuevas

Alain Duchesne

Dominique Dionisi

Frédérik Ferrer

Julien Grobert

Frédérique Richaud

Françoise Salvatori

Yvette Soler

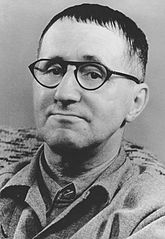

Bertolt Brecht

La jeunesse

Bertolt Brecht naît en 1898, en Allemagne. Pendant la première guerre mondiale, il est mobilisé dans un hôpital. La guerre sera un thème permanent dans son œuvre. Il rédige d'abord des écrits pacifistes et anarchisants puis influencés par le marxisme.

Ses pièces de jeunesse lui valent un succès immédiat. "L'Opéra de quat'sous" est un triomphe joué, en cinq ans, plus de 10 000 fois en Europe et traduit en dix-huit langues. La musique, composée par Kurt Weill, devient un standard interprété par Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, etc…

Ecoutez la version chantée par B. Brecht lui-même L'œuvre pose la question : Qui est le plus grand criminel : celui qui vole une banque ou celui qui en fonde une ?

L'exil

Les nazis perturbent les représentations de ses pièces. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Brecht fuit l'Allemagne où ses livres sont interdits et brûlés. Nombre de ses pièces seront rédigées et montées en exil (La Vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants…).

Il vit successivement dans plusieurs pays européens en écrivant et en militant contre le nazisme.

En 1941, il poursuit intensément son œuvre en Californie. Il y écrit notamment le scénario du film antinazi "Les bourreaux meurent aussi" de Fritz Lang.

Le retour en Europe

En 1947, à cause de ses sympathies communistes, il comparaît devant la Commission des activités antiaméricaines puis quitte aussitôt les USA pour la Suisse. Apatride depuis que les nazis l'ont déchu de sa nationalité, il ne peut retourner en Allemagne de l'Ouest sans le visa que lui refusent les Alliés. De 1949 à sa mort, en 1956, il vit à Berlin-Est et y fonde avec sa femme le Berliner Ensemble où il met ses pièces en scène. En 1950, il obtient la nationalité autrichienne.

L'ambiguïté politique finale

Il dirige un théâtre subventionné d'Allemagne de l'Est et accepte le prix Staline international pour la paix mais sans se soumettre à la ligne du "réalisme socialiste" souhaitée par le parti unique, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, ni adhérer à celui-ci. Toutefois lors du soulèvement populaire de 1953, il apporte au régime un soutien ambigu qui sera ensuite tempéré, notamment par son poème "La Solution" :

Après l'insurrection du 17 juin,

Le secrétaire de l'Union des Ecrivains

Fit distribuer des tracts dans la Stalinallee.

Le peuple, y lisait-on, a par sa faute

Perdu la confiance du gouvernement

Et ce n'est qu'en redoublant d'efforts

Qu'il peut la regagner.

Ne serait-il pas

Plus simple alors pour le gouvernement

De dissoudre le peuple

Et d'en élire un autre ?

(traduction Maurice Regnaut)

|

Bertolt Brecht en 1948

|

Le théoricien

Outre son travail de dramaturge et de metteur en scène, Brecht a rédigé un grand nombre de textes théoriques sur le théâtre. Son influence a marqué profondément la dramaturgie de son siècle. En particulier, il a théorisé la distanciation qui consiste à solliciter l'esprit critique du spectateur en lui imposant du recul par rapport à la situation représentée au lieu de le laisser s'identifier aux personnages. Cet effet repose sur des techniques dans lesquelles les comédiens soulignent les contradictions entre les actes et les paroles des personnages ou, sortant du jeu réaliste, commentent la scène, interpellent les spectateurs, les incitent à la réflexion, éventuellement par des chansons ou des poésies, interviennent dans la salle, gèrent à vue les décors et les accessoires pour rompre l'effet de réalisme. Ni les acteurs ni le public ne doivent oublier qu'ils sont au théâtre.

Grand-peur et misère du IIIème Reich

Entre 1934 et 1938, Brecht s'inspire d'anecdotes recueillies dans la presse ou auprès des émigrés allemands qu'il fréquente pendant son exil européen. En collaboration avec Margarete Steffin, il écrit de petites scènes réparties dans des publications d'opposants au nazisme de plusieurs pays. Huit d'entre elles sont jouées à Paris en 1938 sous le titre "Grand-peur et misère du IIIème Reich". En 1945, Brecht retient 24 scènes pour une édition aux Etats-Unis.

La pièce illustre la vie quotidienne en Allemagne nazie avant la deuxième guerre mondiale, dans tous les milieux, comment les ouvriers, les paysans, les commerçants sont victimes de la misère due notamment à la priorité économique accordée à l'armement et comment ils sont soumis, ainsi que les bourgeois, les scientifiques, les prêtres et les magistrats, à la peur permanente du régime nazi.

Brecht montre aussi que le totalitarisme repose sur une part de servitude volontaire et que chacun y contribue en tolérant l'injustice ou en y apportant sa contribution apparemment anodine. |

"Qu'est-ce que je leur fais ? Je ne me suis pourtant jamais occupée de politique… Tu me disais, il y a des années, qu'il y avait des individus précieux et des individus moins précieux, et que les uns, en cas de diabète, avaient droit à l'insuline et les autres pas. Et j'approuvais, imbécile que j'étais ! Ils ont aujourd'hui une autre classification de ce genre, et maintenant je suis de ceux qui valent moins que rien. Je l'ai bien mérité." (La femme juive)

"A quoi travaille-t-il votre mari ? Aux lampes à incandescence ?... Du simple éclairage ! Mais où va-t-il cet éclairage ?... Peut-être sur un tank ? Ou sur un cuirassé ?... Mais, bon Dieu, il n'y a plus rien qui ne soit pour la guerre ! Où faut-il trouver du travail, si je me dis : pas pour la guerre ! Faut-il que je crève de faim ?" (Placement de main d'œuvre) |

Le propre du totalitarisme est de s'insinuer jusque dans la vie privée et de s'imposer dans la pensée et les sentiments de chacun. Même la tristesse éprouvée pour un deuil risque d'être interprétée comme une opposition au régime. La menace que le nazisme exerce, la délation qu'il encourage et le racisme qu'il pratique brisent les amitiés et les couples et transforment en ennemis les enfants et leurs parents.

"Vous vous laissez commander par des brutes qui vous donnent le monde à conquérir, mais qui vous retirent le droit de choisir votre femme." (La femme juive) |

En dénonçant, le nazisme la pièce décrit tous les totalitarismes, y compris, hélas, ceux de régimes politiques ou religieux actuels. Brecht montre que la peur a pour causes et pour conséquences la veulerie et la lâcheté qui permettent à la perversité de s'institutionnaliser et il nous confronte à notre propre passivité face aux injustices et aux atteintes aux droits.

La délation

Brecht a vécu dans trois pays où la délation était institutionnalisée, l'Allemagne nazie, l'Amérique maccarthyste et l'Allemagne de l'Est. Mais la délation est de toutes les époques et de tous les pays. Pratiquée par l'Inquisition contre les hérétiques et les "sorcières", favorisée par le régime de Vichy, elle fut glorifiée lors de la révolution française comme en témoignent ces phrases citées dans la Chronique des Belles Lettres de mai 2007 :

Mirabeau : "La délation est la plus importantes nos vertus."

Robespierre : "L'échafaud est une manière vertueuse d'aimer son prochain.", Dénoncer "c'est surveiller le cœur d'autrui pour qu'il reste vertueux.", "La vertu, c'est dénoncer au besoin son père." |

Dans la dernière scène, Hitler va de victoire en victoire, la mort sanctionne les opposants. Tout est perdu pour les derniers militants antinazis qui n'ont même plus quelqu'un capable de rédiger un tract. Pourtant, malgré le risque et l'inutilité apparente, simplement parce qu'il faut le faire pour rester humains, ils vont poser un acte à l'opposé des lâchetés et des démissions des autres scènes, dire un seul mot : NON !

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. (B. Brecht)

L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

www.arche-editeur.com

Historique (page précédente)

Historique (page suivante)